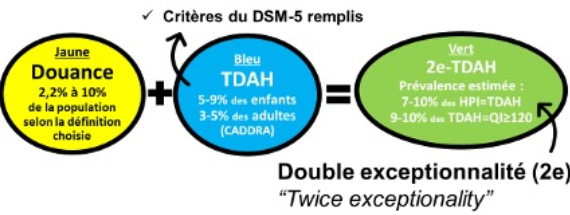

La double exceptionnalité est un concept encore peu connu, mais essentiel à comprendre pour mieux accompagner les personnes concernées. Ce terme désigne une situation complexe où un Haut Potentiel Intellectuel (HPI) coexiste avec un trouble spécifique, créant un profil à la fois riche et délicat.

Qu’est-ce que la double exceptionnalité ?

La double exceptionnalité désigne l’association d’un HPI, une force cognitive, avec un trouble spécifique répertorié dans le DSM-5, comme :

- Le TDAH (trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité),

- Les troubles dys (dyslexie, dysorthographie, dyspraxie…),

- Le TSA (trouble du spectre de l’autisme).

Cette combinaison rend souvent les diagnostics plus complexes. Les capacités intellectuelles élevées peuvent masquer les troubles, et ces derniers peuvent, à l’inverse, camoufler le HPI. Ces deux facettes opposées peuvent engendrer une alternance entre des performances impressionnantes et des difficultés intenses parfois inattendues.

Les travaux de la Docteure Marianne Bélanger

Au Québec, la Docteure Marianne Bélanger, psychologue et neuropsychologue reconnue, a grandement contribué à la compréhension de la double exceptionnalité.

Elle a fondé le Centre Intégré de la Douance et du Talent (CIDDT), un organisme situé au Québec qui se consacre à l’accompagnement des personnes à haut potentiel intellectuel, avec ou sans troubles associés.

Son centre offre des programmes d’accompagnement qui incluent les familles, les écoles et les professionnels de la santé. Cette vision globale et intégrative est aujourd’hui une référence en matière de prise en charge. Avec une approche pluridisciplinaire, Marianne Bélanger insiste sur l’importance de considérer la double exceptionnalité comme un ensemble indissociable, où les forces et les faiblesses doivent être prises en compte simultanément pour offrir un soutien adapté.

Une prise en charge insuffisante en France

En France, la double exceptionnalité reste largement méconnue, tant dans les milieux éducatifs que médicaux, et les approches pluridisciplinaires adaptées sont rares. Si des progrès ont été réalisés ces dernières années dans la reconnaissance du HPI et des troubles spécifiques pris séparément, la combinaison des deux reste encore mal comprise.

Les diagnostics sont souvent morcelés, et il n’est pas rare qu’une évaluation mette l’accent sur un trouble en négligeant les capacités intellectuelles élevées, ou inversement.

Les équipes éducatives, faute de formation adaptée, peinent à détecter ces profils et à ajuster leur pédagogie. Cela peut conduire à des incompréhensions, voire à une marginalisation des élèves concernés. Dans le milieu professionnel, la situation est similaire : le manque de sensibilisation aux spécificités des adultes doublement exceptionnels peut freiner leur inclusion et leur épanouissement.

Comment favoriser l’épanouissement des personnes avec double exceptionnalité ?

Pour les accompagner efficacement, il est essentiel de :

- Identifier les forces et les difficultés, sans se limiter à un seul aspect du profil.

- Mettre en place des solutions individualisées, en s’appuyant sur les capacités comme sur les besoins spécifiques.

- Sensibiliser les différents acteurs (familles, écoles, professionnels) afin de créer un environnement bienveillant et stimulant.

Comprendre et valoriser la double exceptionnalité, c’est reconnaître la richesse que représente cette diversité et permettre à chacun d’exprimer pleinement son potentiel. Une approche globale et concertée est la clé pour transformer ces défis en opportunités d’épanouissement.

Des initiatives commencent à émerger dans certaines régions, grâce à des acteurs engagés dans le domaine de la douance et des troubles spécifiques. Il reste essentiel de renforcer ces initiatives, de diffuser les connaissances sur la double exceptionnalité et de proposer des formations adaptées aux professionnels.

1 réflexion sur “HPI et double exceptionnalité (2E)”

Ping : HPI et pensée en arborescence : déconstruire le mythe - Kalena Consulting