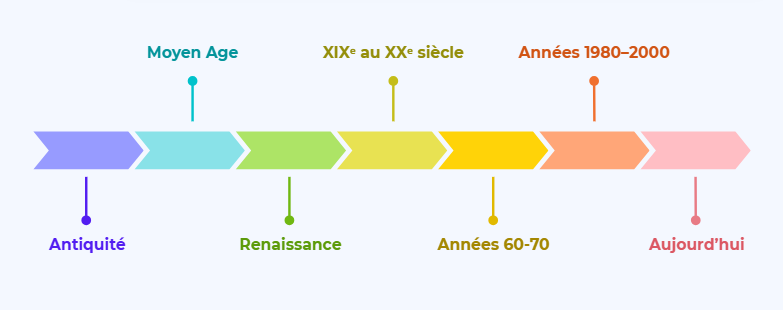

Depuis quelques années, le Haut Potentiel Intellectuel (HPI) est partout : dans les cabinets de psy, les médias, les écoles, et même dans les séries télévisées. A tel point qu’on pourrait croire qu’il s’agit d’un nouveau phénomène, voire d’une mode passagère. Pourtant, les individus avec des aptitudes intellectuelles au-dessus de la moyenne – et quel que soit le nom qu’on leur a donné – ont toujours existé.

Ce que nous appelons aujourd’hui « HPI » est en réalité une constante humaine, reconnue dès l’Antiquité, valorisée ou stigmatisée selon les époques, et longtemps interprétée comme un don divin, une anomalie, ou un génie.

Voyage à travers le temps, à la rencontre de ceux que l’on n’appelait pas encore HPI.

Dans l’Antiquité : les prémices du HPI

Dans l’Antiquité, on ne parle évidemment pas de QI ni de « haut potentiel intellectuel ». Pourtant, des enfants et des adultes aux capacités exceptionnelles étaient bel et bien identifiés – et valorisés. Loin d’être marginalisés, ils étaient souvent perçus comme porteurs d’un don divin, ou comme des êtres naturellement supérieurs appelés à jouer un rôle central dans la cité.

Chez les Grecs, les jeunes doués pour le raisonnement, la mémoire ou la rhétorique sont formés dès l’enfance, notamment dans les milieux aristocratiques. Platon, dans La République, évoque des enfants dont l’âme contient de l’« or » – une métaphore pour désigner les esprits naturellement philosophes, faits pour diriger. Il défend une éducation différenciée, adaptée à ces esprits naturellement tournés vers la sagesse. Aristote, lui, parle des peritoi andres, ces « hommes d’exception » qui se distinguent par leur intelligence et leur capacité à comprendre les causes profondes des choses.

A Rome, le terme genius désigne à la fois une entité protectrice et une faculté mentale remarquable, signe de singularité. Les enfants prodiges sont perçus comme des manifestations de cette excellence naturelle. Certains reçoivent une formation intellectuelle poussée dans les arts libéraux, les sciences ou l’art oratoire.

Sans parler encore de « haut potentiel », l’Antiquité témoigne déjà d’une forme de reconnaissance précoce de ces profils atypiques.

Au Moyen Âge : le « puer senex » au service de Dieu

Le terme latin puer senex, signifiant littéralement « enfant‑vieillard », désigne au Moyen Âge des enfants dotés d’une maturité intellectuelle, morale et parfois spirituelle étonnante pour leur âge. Ces jeunes esprits, capables de raisonnements complexes, d’une grande capacité de mémorisation et d’une sagesse jugée précoce, étaient perçus comme des êtres à part. Leur intelligence exceptionnelle était rarement expliquée par des mécanismes psychologiques : elle était le plus souvent interprétée comme un don de Dieu, une forme d’élection ou de vocation particulière.

Lorsqu’un enfant se distinguait par ses capacités intellectuelles, il était fréquemment orienté vers les monastères, qui constituaient alors les principaux lieux de savoir. Là, ces enfants recevaient une formation rigoureuse : étude des textes sacrés, apprentissage du latin, copie et commentaire des manuscrits. Ce cadre structuré favorisait le développement d’une pensée logique, analytique et abstraite, notamment à travers la théologie et la philosophie scolastique.

À partir du XIIIᵉ siècle, la création des universités médiévales (Paris, Bologne, Oxford…) ouvre de nouvelles perspectives à ces profils intellectuels hors norme. Une élite savante se constitue, composée de maîtres et de théologiens capables d’argumentation complexe, de raisonnement déductif et de synthèse conceptuelle.

Même si le concept de HPI n’existe pas encore, ces parcours témoignent déjà d’une reconnaissance implicite des intelligences atypiques, intégrées dans les structures les plus exigeantes du savoir de l’époque.

À la Renaissance : vers une reconnaissance profane des esprits d’exception

Avec l’essor de l’humanisme, la Renaissance redonne une place centrale à l’intellect et à l’individu. On sort progressivement du cadre monastique médiéval pour valoriser une éducation complète, fondée sur la maîtrise des arts libéraux, des langues anciennes et des disciplines scientifiques. L’intelligence n’est plus seulement vue comme une grâce divine : elle devient un atout social, culturel et politique.

Les jeunes esprits brillants sont désormais formés dans les cours princières, les académies italiennes ou par des maîtres érudits. Les familles fortunées investissent dans l’éducation intellectuelle de leurs enfants, espérant en faire des figures de prestige. C’est à cette époque que naît l’idéal de l’« honnête homme », cultivé, curieux, capable de briller dans les lettres comme dans les sciences.

Les profils que l’on qualifierait aujourd’hui de HPI sont activement recherchés pour leur capacité à manier des savoirs variés, innover, créer. La polyvalence intellectuelle, la pensée originale et la curiosité insatiable deviennent des qualités valorisées.

La Renaissance, en somme, anticipe déjà ce que le XXIᵉ siècle redécouvre : une intelligence atypique est avant tout une richesse.

Du XIXᵉau XXᵉsiècle : naissance de la mesure de l’intelligence

Avec l’avènement de la psychologie scientifique, le XIXᵉ siècle voit apparaître une volonté nouvelle : mesurer l’intelligence de manière objective, et non plus se contenter de l’admirer ou de la raconter.

C’est en 1905 que le psychologue français Alfred Binet, avec Théodore Simon, développe la première échelle métrique de l’intelligence à la demande de l’éducation nationale. Leur objectif : détecter les enfants ayant besoin d’un soutien scolaire, y compris ceux qui présentent des capacités supérieures.

Binet, cependant, se méfie des dérives : pour lui, l’intelligence est multiple, évolutive et contextuelle. Il insiste sur le fait qu’un score de QI ne résume jamais une personne dans son ensemble. Une nuance encore trop souvent oubliée aujourd’hui.

Aux États-Unis, dès 1921, le psychologue Lewis Terman mène la première étude longitudinale à grande échelle sur des enfants à haut QI (supérieur à 140). Son échantillon, composé de 1 528 enfants, est suivi pendant plusieurs décennies. Les résultats sont révélateurs : la majorité de ces enfants mènent des vies stables, productives, équilibrées, loin de l’image du « petit génie fragile ou asocial ». Ils réussissent souvent brillamment sur le plan scolaire et professionnel, mais ne se distinguent pas tous par des réalisations exceptionnelles.

Années 60-70 : entre refoulement idéologique et renaissance militante

Après la Seconde Guerre mondiale, la société occidentale, marquée par les dérives eugénistes, se méfie de toute idée de hiérarchie intellectuelle. Dans les milieux éducatifs, l’accent est mis sur l’égalité des chances et l’uniformisation des parcours. Résultat : les enfants à haut potentiel sont souvent ignorés, perçus comme « favorisés » ou « capables de s’en sortir seuls », sans considération pour leurs besoins spécifiques.

Ce climat provoque un ralentissement des recherches sur l’intelligence supérieure, en particulier en Europe. De nombreux enfants HPI passent inaperçus ou s’adaptent mal, entraînant ennui, sous-performance, voire échec scolaire.

En France, le psychologue Jean-Charles Terrassier fait figure de pionnier en relançant le débat. En 1971, il fonde l’ANPES, qui deviendra l’ANPEIP, première association de défense des intérêts des enfants surdoués. Il milite activement pour une meilleure reconnaissance des besoins cognitifs et émotionnels de ces profils atypiques.

Terrassier introduit également le concept de dyssynchronie, désignant le décalage fréquent entre un développement intellectuel très avancé et une maturité affective plus classique. Une notion aujourd’hui centrale dans la compréhension et l’accompagnement des enfants HPI.

Années 1980–2000 : avancées scientifiques et résistances persistantes

Les décennies suivantes marquent une reprise progressive des recherches sur le haut potentiel intellectuel, en France comme à l’international. L’imagerie cérébrale, les études sur les profils cognitifs et les premières initiatives scolaires se développent timidement, mais le sujet reste sensible, parfois controversé.

Le terme « surdoué », jugé élitiste, est peu à peu remplacé par « intellectuellement précoce », puis par « HPI » à partir des années 2000. Ce changement de vocabulaire traduit une volonté de mieux décrire ces profils, sans les enfermer dans une caricature.

Les travaux en psychologie du développement mettent en lumière des caractéristiques clés : hyperstimulation mentale, hétérogénéité cognitive. On comprend alors que tous les HPI ne sont pas de brillants élèves. Certains excellent, d’autres décrochent, beaucoup masquent leur fonctionnement ou s’ennuient à l’école.

On commence à initier des classes expérimentales. En 2002, le rapport Delaubier remet au ministère de l’Éducation nationale une synthèse sur les enfants dits « intellectuellement précoces », préconisant une meilleure formation des enseignants, des outils de repérage, et des adaptations pédagogiques souples.

Mais les résistances sont nombreuses. Idéologies égalitaristes, méconnaissance du sujet et idées reçues freinent l’application concrète de ces mesures. Le HPI reste souvent mal compris, et les réponses institutionnelles, trop inégales.

Aujourd’hui : un profil mieux connu… mais encore mal compris

Aujourd’hui, le terme HPI est omniprésent : dans les médias, les séries, les livres ou sur les réseaux sociaux. Il est entré dans le langage courant, mais son sens est souvent déformé. Trop souvent, on l’associe soit à une forme de génie, à une réussite scolaire facile, à un « super-pouvoir cognitif » …. soit au handicap et aux troubles qu’on lui associe trop souvent.

En réalité, le HPI désigne un fonctionnement intellectuel particulier. Cela concernerait environ 2 à 2,5 % de la population, soit plusieurs centaines de milliers d’enfants en France. Mais la majorité ne sont pas repérés, car leur profil est hétérogène : certains brillent, d’autres décrochent ; certains sont hypersensibles, d’autres ont des troubles associés (on parle alors de double exceptionnalité) ; beaucoup masquent leurs différences pour s’adapter.

Les études en psychologie et neurosciences confirment des particularités cognitives fréquentes : rapidité de traitement de l’information, intensité affective, mais aussi fatigue mentale, difficulté à se conformer, ou sous-performance scolaire.

L’Éducation nationale a publié depuis 2019 un vade-mecum pour l’accompagnement des élèves HPI mais sur le terrain, l’application reste très inégale. Elle dépend des établissements, des régions, et surtout de la formation des enseignants.

La médiatisation du HPI, notamment depuis le succès de la série télévisée, a permis de démocratiser le sujet… tout en favorisant une certaine confusion. Le recours massif à des tests coûteux (300 à 500 €), l’auto-diagnostic sur Internet et la popularisation du terme sur les réseaux ont créé des biais : les enfants de milieux favorisés sont plus souvent identifiés, pendant que d’autres restent invisibles.

Loin des idées reçues, le vrai défi est de construire des environnements éducatifs et sociaux capables de s’ajuster à cette diversité cognitive, sans la survaloriser, ni la marginaliser.

Conclusion : une constante humaine à valoriser

Les HPI ne sont pas une invention contemporaine. Ils existent depuis toujours, dans toutes les cultures, à toutes les époques. Parfois admirés, parfois stigmatisés, ils ont souvent apporté une richesse unique à leur entourage.

Il est donc utile d’en parler davantage : pour réduire la perte et le gâchis de potentiel, faute de repères, d’ajustements éducatifs ou professionnels, et d’une reconnaissance lucide.

Le HPI n’est ni trouble ni une mode : c’est une forme d’intelligence ancienne, profonde et précieuse. Le véritable enjeu aujourd’hui n’est pas de savoir s’il y en a « trop » ou « pas assez », mais de comprendre ce fonctionnement et de créer les conditions de son épanouissement — sans élitisme, sans caricature, et sans posture victimaire.

Voir aussi : 60 personnalités historiques HPI et/ou Neuroatypiques qui ont façonné le monde !

En savoir plus sur Kalena Consulting

Subscribe to get the latest posts sent to your email.